Sommer-Ernte

In der Kirchengeschichte wurde immer nach einem Glauben gesucht, mit dem sich leben und sterben lasse. Der Tod, d.h. die Frage nach dem Leben und wie es gelingen kann, ist überhaupt eine der Hauptwurzeln der Religion.

Seit der „neolithischen Revolution“, ca. 15.000 vor Christus, war unsere Kultur landwirtschaftlich geprägt. Leben und Sterben wurden in Bilder aus dieser Kultur gedeutet und erfahren.

Das geht mir durch den Sinn, wenn ich sehe, dass einige Büsche am Bach entlang, wo ich gehe, ihre Samen mit Flaum durch die Lüfte treiben. Vor einigen Tagen hat die Getreide-Ernte begonnen. Wenn ich abends mit dem Fahrrad meine Runden drehe, sind einige Felder schon abgeerntet.

Herbstboten

Es sind die ersten Herbstboten. Für den Getreidezyklus ist das Jahr schon vorbei. Das ist die Gelegenheit, zu der die Dichter früher wehmütige Zeilen schrieben. Sie trauerten über das Verlorene, aber sie schöpften Trost daraus, dass „übers Jahr“ ein neuer Frühling komme.

„In kurzer Zeit hat vieles sich geendet,

Der Landmann, der am Pfluge sich gezeiget,

Er siehet wie das Jahr sich frohem Ende neiget,

In solchen Bildern ist des Menschen Tag vollendet.“ (Friedrich Hölderlin)

Man erkannte in diesem Ablauf sein eigenes Leben und zog Trost daraus, sich in ein grosses Geschehen eingebettet zu wissen, in dem selbst der Tod aufgehoben war.

Alte Bilder sind leer geworden

Was mich auf dem Nachhauseweg beschäftigte: Ich muss meine „Sterbemystik“ grösser machen. Die Bilder aus der Landwirtschaft sagen mir zwar noch zu, aber wenn alles abstirbt, ist darin keine Hoffnung mehr aufgehoben.

In meiner Jugend entsetzte man sich noch über ein einziges Tier, das starb. In den 60er Jahren, als ich erwachsen wurde, sorgte das Buch „Der stumme Frühling“ für weltweites Aufsehen, weil es im Gefolge der chemischen Umweltverschmutzung einen Frühling ohne Vögel vor Augen malte. Später hörte man davon, das ganze Arten aussterben würden. Und es war unvorstellbar, dass Arten, die über Jahrmillionen entstanden waren, innerhalb weniger Jahre aussterben sollten. Heute ist es ein Gemeinplatz, dass wir ein menschgemachtes Artensterben „erleben“, das in seinem Ausmass an die grossen erdgeschichtlichen Massensterben heranreicht. Denn das Tempo, so heisst es, sei zu schnell, als dass die Evolution für eine Anpassung an neue Umweltbedingungen sorgen könnte.

Hilft mir das beim Leben und Sterben?

Ich kann mir zwar vorstellen, wie sich mein Sterben einreiht in das Sterben der Pflanzen und Tiere, das ich vor mir sehe. Aber das Zusammenrollen der Blätter und ihre Braunfärbung mitten im Sommer, das ist kein „Herbst“, auf den ein Frühling folgt. Das ist eine Krankheit. Ähnlich die Schädlinge, die Trockenheit, die Regenfluten – aber die Krankheiten sagen nicht: „das ist eine Krankheit“, und auch die Flut und die Trockenheit weisen über sich hinaus. Sie sagen: „Das ist der Klima-Effekt.“ Und dafür gelten die alten Heilungsregeln nicht. Und das „langjährige Gleichgewicht“, auf das man früher verweisen konnte, ist aus den Fugen gekippt.

Die Vorgänge in der „Natur“, die ich vor mir sehe, bewahren in sich keine Bilder mehr, die ein Grosses, Ganzes vor Augen stellen, in dem ich mich aufgehoben fühlen könnte. Sie verweisen mich auf jene „zweite Natur“, die nicht von einem Gott geschaffen, sondern vom Menschen gemacht ist. Und so stosse ich, auch wenn ich die Stadt verlasse und in das „Naherholungsgebiet“ Wald gehe, immer nur auf den Menschen und was er macht. Nicht auf das, was vor dem Menschen war und ihn überdauert. Diese Welt geht mit dem Menschen zugrunde, oder umgekehrt, er mit ihr.

Zwar war mein Glaube immer schon im „Überweltlichen“ verankert. Dieses Übersteigen der Erfahrungswelt, diesen Schritt hat die Religion schon in der Antike gemacht. Das findet man im Alten Ägypten, im späten Alten Testament und im Neuen Testament sowieso. „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden“, sagt Christus bei Johannes.

So lebte ich „nicht von der Welt, aber in der Welt.“ Dieser Glaube wollte aber doch in dieser Welt gelebt sein, auch wenn er ihre Bedingungen nicht als Definition des Menschseins anerkannte. Wir sind „Bürger einer andern Welt“. Aber wir leben hier, in Fleisch und Blut. Und das „Reich Gottes“ soll auch hier eine Freistatt haben.

Neue Bilder

Rechtzeitig für das neuzeitlich erschütterte Gemüt stellt die Wissenschaft Bilder einer grösseren Welt vor Augen. Schon seit vielen Jahrzehnten kennen wir die Hubble-Bilder von interstellaren Wolken, in denen sich die „Geburt“ von neuen Sternen vollzieht. Daraus konnte man Trost ziehen, wenn man es fertig brachte, auf die Erde und das Leben hier zu verzichten. Irgendwo im Kosmos entsteht neues Leben, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das schlechte Gewissen, dass die Welt aus unserer Schuld kaputt gehe, liess sich immerhin so beschwichtigen: Nein, es gibt noch viele Welten, Gott ist grösser als wir meinen.

Gestern sah ich in der Zeitung (NZZ vom 3.7.18) ein Bild von einem Stern und einer „protoplanetarischen“ Gaswolke, die ihn umgibt. Hier können die Astronomen beobachten, wie ein neuer Planet entsteht. Dass organische Moleküle im Weltraum vorkommen, das haben schon die Meteoriten auf der Erde und die Radioastronomie gelehrt. Hier kann man jetzt bei der „Geburt“ verfolgen, wie neue Welten entstehen.

Neue Erzählungen

Die neue Welt ist schon im Entstehen. Daraus könnte man Trost ziehen. Aber persönlich hat man keinen Anteil daran. Das unterscheidet die physikalische Grosserzählung „von allem“ von der alten Metaphysik, dass der Mensch und seine Sorgen darin keinen Platz mehr haben.

Die These vom Urknall entfaltet eine Erzählung von den ersten Anfängen bis heute, aber der Mensch hat darin keine notwendige Stellung. Da wird erzählt, wie die Atome und Elemente entstanden, die Sterne und Sternsysteme, die Planeten, die unterschiedlichen Biosphären und ihre pflanzlichen und tierischen Bewohner, bis durch die Evolution auch Menschen auftraten.

Die Zweckursache, die Aristoteles und die alten Philosophen noch kannten, ist eliminiert, da das einen Zwecksetzer voraussetzen würde. Und seit dem 30jährigen Krieg, als die theologischen Begründungen endgültig in Misskredit gerieten, will man die Welt erzählen, „etsi Deus non daretur“, als ob es Gott nicht gäbe.

Die Physik sucht nach einer Vereinheitlichung der Grundkräfte. Auch hier taucht der Mensch nicht mehr auf. Das „Ganze“ wird heute nicht mehr so erzählt, dass der Mensch und seine Erlebniswelt darin vorkommen würden. Das ist eigentlich keine physikalische Notwendigkeit, sondern eine weltanschauliche Faulheit der Kultur. Schon kleine Kinder, wenn man ihnen zuschaut, brauchen eine Repräsentation von „allem“. Und ein erwachsener Mensch, um sich in der Welt zu situieren, braucht eine Karte davon, eine Erzählung, wo notwendig alles vorkommen muss, was er für sein praktisches Leben braucht.

Schicken Sie mal einen Boten auf eine Reise und geben Sie ihm statt einer Karte und geographischer Angaben ein Periodensystem der Elemente mit. Das ist alles spannend, und gerade ein Junge von vielleicht 12 Jahren könnte eine philosophische Genugtuung daraus ziehen, zeigt die Tabelle doch, dass die verwirrende Vielfalt der Erscheinungen auf 94 Elemente zurückgeführt werden kann! Er fühlt sich, als ob er den Stein der Weisen entdeckt hätte, auch wenn er praktisch damit nichts anfangen kann. Aber der Bote auf seiner Reise, der Junge, wenn er erwachsen wird, braucht eine Erzählung des Ganzen, wo auch Gut und Böse drin vorkommen, Liebe und Hass, und wo die Frage erörtert wird, wie man ans Ziel kommt und was man tun kann, wenn es misslingt.

Eine Erzählung vom Ganzen

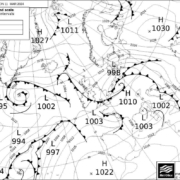

Nein, ich brauche eine Erzählung des Ganzen, die akzeptiert, dass die Blätter schon im Sommer braun werden und nicht im Herbst, dass die Jahreszeiten ausser Kraft geraten wie die grossen Luft- und Wasserströme, die unser regionales Klima prägen. Ich brauche eine Erzählung, die den ganzen Schmerz des Verlustes aushält, den ich jetzt schon seit vierzig Jahren einübe, seit dem Erschrecken über das Waldsterben, die Zerstörung der Ozonschicht, die Versauerung der Böden und Meere, die Überfischung und Übernutzung …

Ich brauche eine Erzählung, die mir Verantwortung ermöglicht und mich nicht lähmt, die mich aber auch in jenen Momenten trägt, wenn ich das Wettrennen nicht für lösbar halte, wie es mir immer wieder geschieht.

Ich brauche eine Erzählung, die diese Welt übersteigt und diese trotzdem nicht für verzichtbar erklärt, denn sie muss auch für unsere Kinder da sein.

Ich möchte Gott im Grossen erkennen aber auch im Kleinen und im Allerkleinsten. Denn so erlebe ich Freude jeden Tag.

Ich möchte die Zerstörung nicht verdrängen, von der ich jeden Tag höre (privilegiert wie ich noch bin) und doch an seine Liebe glauben.

Ich möchte sterben in der Gewissheit, dass ich in einem Grossen und Ganzen geborgen bin, wo selbst der Tod aufgehoben ist und seine Schrecken. – Nicht nur meinen Tod möchte ich aufgehoben wissen, auch den Tod der vielen, auf die ich keine Antwort habe. An vielen Orten, zu vielen Zeiten dieser Welt, kommt er mit Gewalt und Demütigung. Und er schreibt sich in die Seele von ganzen Generationen ein, sodass auf Jahre hinaus kein Friede zu finden ist in diesen Regionen.

Das fallende Blatt

Ich spüre es, wie ich am Bach entlang laufe und die Vorboten des Herbstes sehe.

„Die Blätter fallen,

fallen wie von weit,

als welkten in den Himmeln ferne Gärten. (…)

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.

Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen

unendlich sanft in seinen Händen hält.“ (Rainer Maria Rilke)

Es ist anders, den Tod vor sich zu sehen und zu denken, dass mit mir „nur ein Blatt vom Baume fällt“ oder das Bild vor sich zu sehen, wie alles sich verändert: die Jahreszeiten, die Klimazonen, die Strömungen und Wetterphänomene, die Tier- und Pflanzenwelt und damit die Krankheiten und Seuchen, die den Menschen bedrohen. Und man muss sich künstlich dumm stellen, um sich nicht auszumalen, wie Menschen darauf reagieren werden. Sie sind überfordert, reagieren nach überkommenen Mustern. Noch mehr Menschen zeigen dysfunktionales Verhalten, noch mehr Massenphänomene, Gewalt und Hysterie.

Unter dem Kreuz

Ich denke an Jesus Christus und die Erzählung von seinem Sterben. Immer wieder im Leben habe ich mich hier eingefunden, immer wieder habe ich hier Halt gefunden. Nicht weil hier etwas Sieghaftes erzählt wird, etwas Heldenhaftes, das uns ein Beispiel geben könnte, was das Vertrauen auf den Menschen und sein Handeln wieder neu machen könnte. Im Gegenteil, diese Stille hat mir geholfen.

Die Stille, wenn der Lärm von Hass und Verfolgung sich ausgetobt haben. Die Stille, in der eine Ahnung sich erhebt von einem andern. Die Stille unter dem Kreuz, wo alles Menschliche am Ende ist.

Gerechtigkeit und Erbarmen, sie haben sie mit Füssen getreten in seiner Passion. Aber in der Stille wacht die Intuition mit umso deutlicherer Stimme auf. Gerechtigkeit, das ist denk- und lebensnotwendig. Und ein Zusammenleben unter Menschen gibt es nur, wenn wir die Kunst der Vergebung lernen. So entsteht auf den letzten leeren Plätzen dieser Kultur, wenn alles andere zerstört ist, die Gewissheit des Lebens – und nicht eines blossen Überlebens, sondern eines Lebens in Würde.

Drei Intuitionen sind denk- und lebensnotwendig, damit der einzelne seine Gesundheit wahren und die Gemeinschaft in Frieden zusammenleben kann: dass die Welt Bestand hat, trotz des Menschen; dass es für die individuelle Biographie ein „Ankommen“ gibt und dass der Weg der Menschheit nicht im Dunkeln endet.

Das ist der Welt eingestiftet, auch wenn die physikalische Beschreibung der Welt nichts davon weiss, aber danach fragt sie auch nicht. Von ihr einen Gottesbeweis zu verlangen, ist als ob man am Fahrkartenschalter ein Menu bestellen wollte.

Und seltsam, was all die Theologen und Philosophen nicht fertig bringen, die „Ostern“ umschreiben wollen, an diesem Nullpunkt ereignet es sich: die Gewissheit des Lebens, eines Lebens in Würde, wo der Verlorene gesucht, der Gedemütigte erhöht wird und wo die Schöpfung ans Ziel kommt.

Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Denn er war sehr gross. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling, der hatte ein langes weisses Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen.